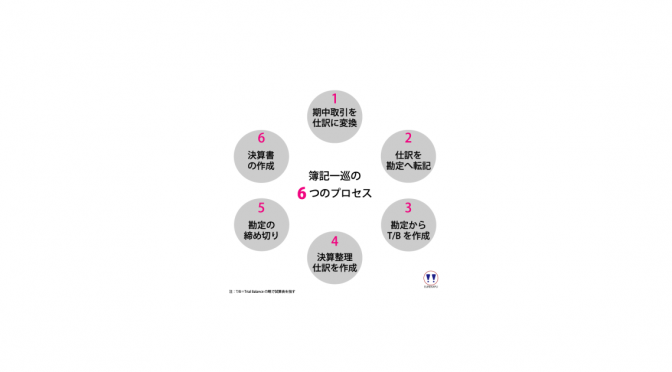

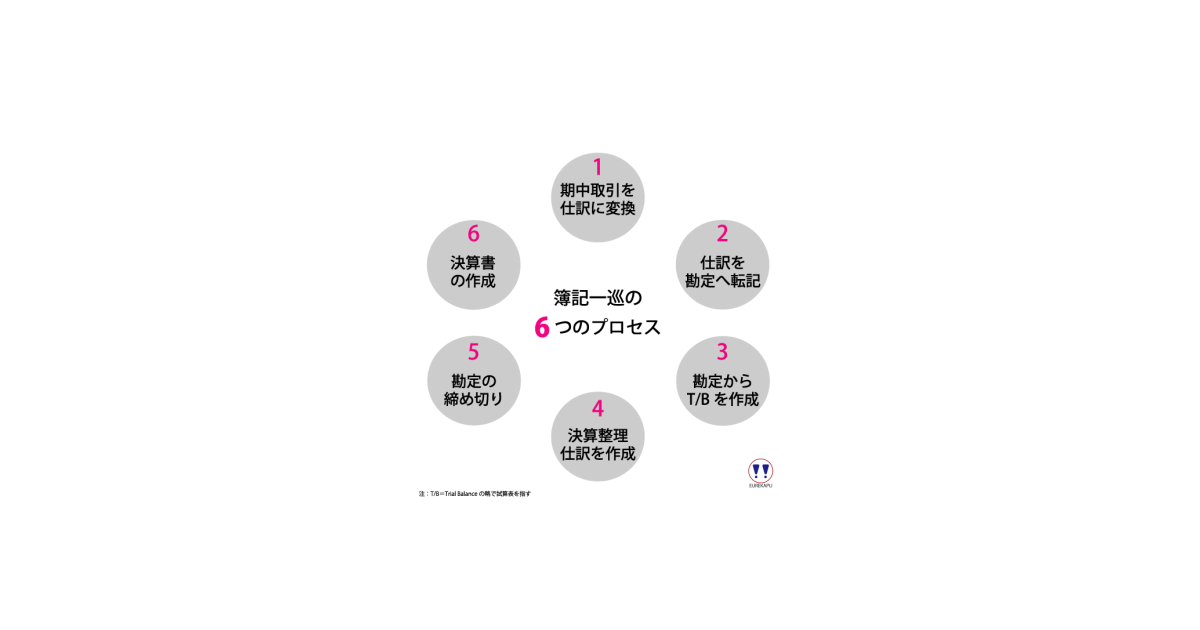

「3.勘定からT/B(試算表)を作成」から「6.決算書の作成」は、決算の時期(年度または四半期に一度)に行います。

なお、現在ではほとんどの会社において、TKCや弥生会計などの会計ソフトやFreeeやマネーフォワードなどのクラウドを使用していれば、仕訳を入力する都度、自動で財務諸表であるB/SとP/Lが作成されます。

※商工会議所の簿記検定試験では、大半の方は実務上ほとんど使用することがないにも関わらず、ほとんど自動化されている帳簿組織を学習します。

このサイト上は、簿記検定試験に合格することを主たる目的としていません。

役に立つ教養として会計を身につけたい方のために作成しています。

簿記の一巡がざっくりわかるようになるにはリンクの「財務3表の構造をマスター」をご確認ください。

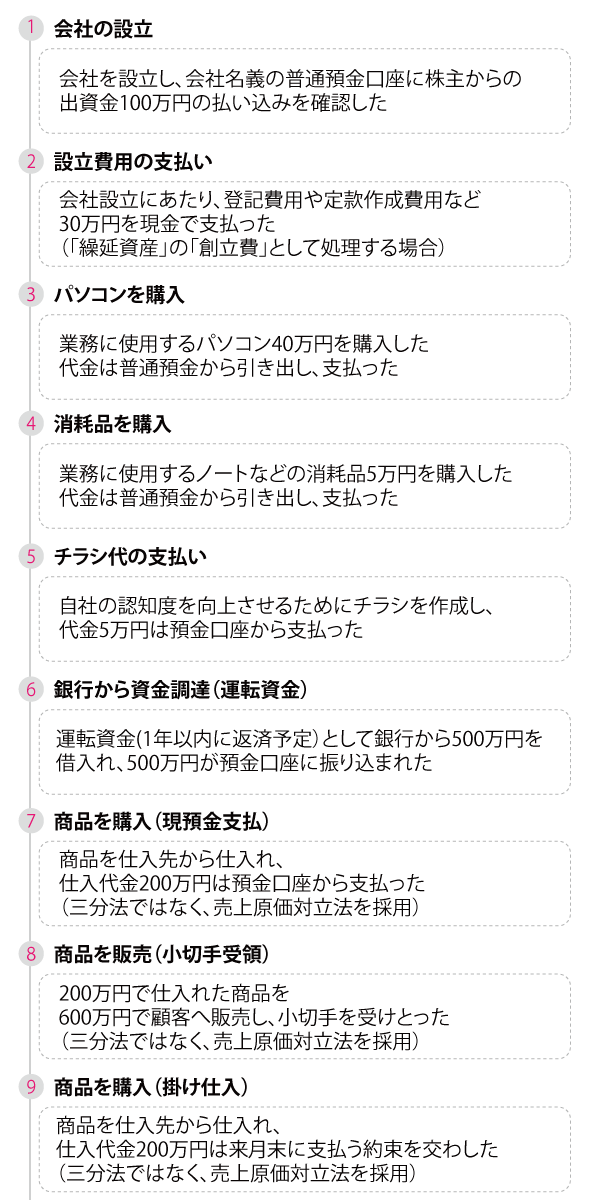

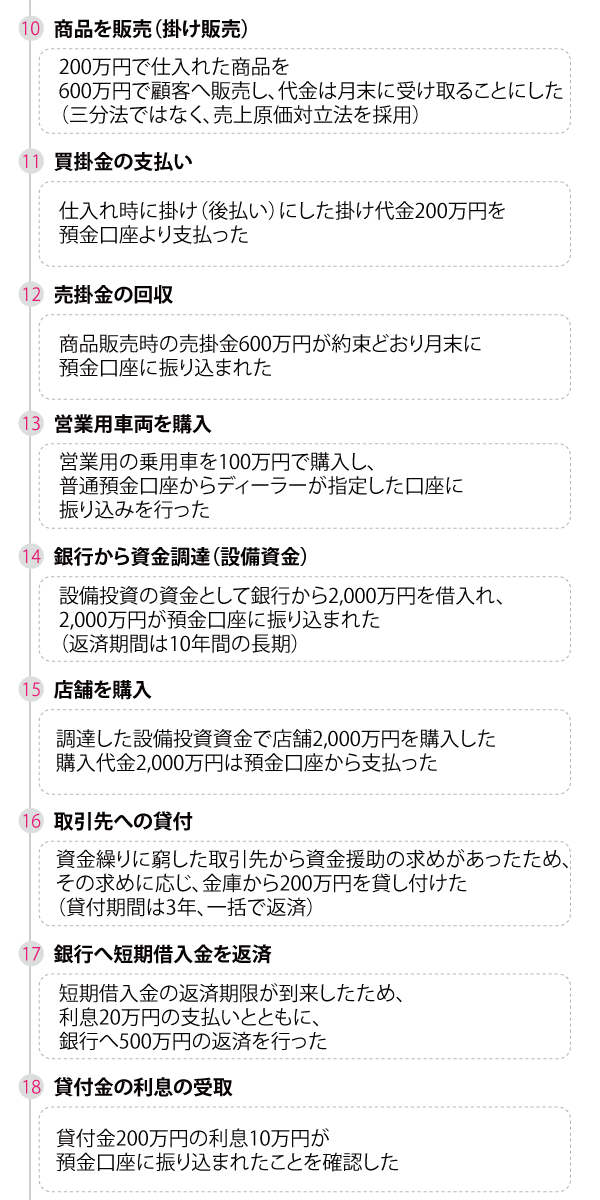

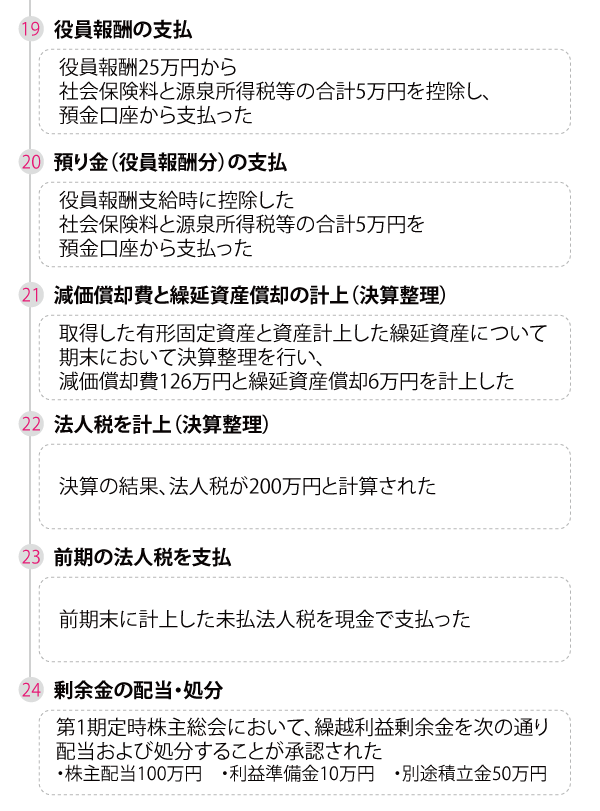

取引から仕訳、勘定への集計、T/B、そして財務3表の作成の流れが全24つの取引からわかるようになっています。

例えば以下のような図解を使って、簿記一巡の流れが手に取るようにわかるようになります!

コメントを残す